IL PRIMO SOCCORSO

Il primo soccorso è l'aiuto che si presta alla persona

o alle persone che sono state vittime di un incidente o di un malore.

Tale aiuto

non deve essere necessariamente, di natura medica, anzi il primo soccorritore

non ha il compito di sostituirsi al sanitario che interverrà al più presto

possibile.

Egli deve

invece preservare l'infortunato dall'aggravamento delle sue condizioni per

l'intervento di cause aggiuntive.

Solamente

di fronte ad aspetti a lui ben noti e su cui abbia diretta conoscenza ed

adeguata preparazione, effettuerà le poche manovre che l'esperienza gli

suggerisce.

- Principi di

carattere generale -

I parametri vitali

Gravità ed urgenza

Le priorità

degli interventi

Torna

all’indice

I PARAMETRI VITALI

Senza farsi

prendere dall'affanno di fare qualche cosa ad ogni costo, il primo soccorso

all'infortunato comincia dal riconoscimento dei parametri vitali :

lo stato della coscienza,

il respiro

le condizioni dell'apparato circolatorio.

La

perdita della coscienza è una situazione simile al coma ma che il più delle volte, quando non è dovuta a

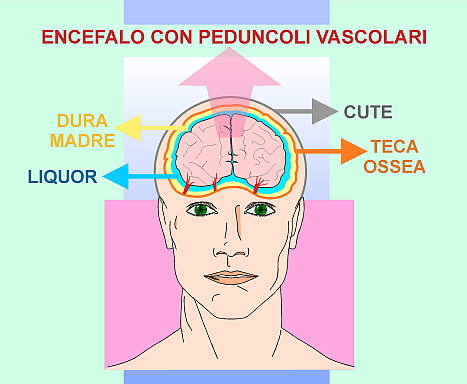

gravi intossicazioni, a folgorazione o ad importanti lesioni dell'encefalo,

regredisce e si risolve senza dar luogo a reliquati importanti.

La

perdita della coscienza è una situazione simile al coma ma che il più delle volte, quando non è dovuta a

gravi intossicazioni, a folgorazione o ad importanti lesioni dell'encefalo,

regredisce e si risolve senza dar luogo a reliquati importanti.

L'insufficienza

respiratoria insorta dopo un infortunio, è sempre manifestazione di uno stato

grave. La mancanza totale della respirazione , specie se accompagnata da

conseguente arresto cardiaco, richiede l'intervento delle manovre di

rianimazione:

L'insufficienza

respiratoria insorta dopo un infortunio, è sempre manifestazione di uno stato

grave. La mancanza totale della respirazione , specie se accompagnata da

conseguente arresto cardiaco, richiede l'intervento delle manovre di

rianimazione:

respirazione

artificiale e massaggio cardiaco.

respirazione

artificiale e massaggio cardiaco.

L'arresto

cardiaco, con la mancata rilevazione del polso nei punti tradizionali di

rèpere, richiede l'intervento delle manovre di rianimazione.

L'arresto

cardiaco, con la mancata rilevazione del polso nei punti tradizionali di

rèpere, richiede l'intervento delle manovre di rianimazione.

Torna

all’indice

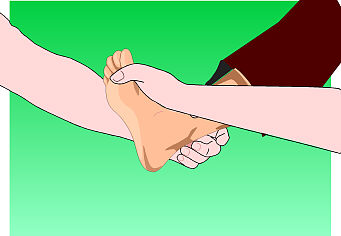

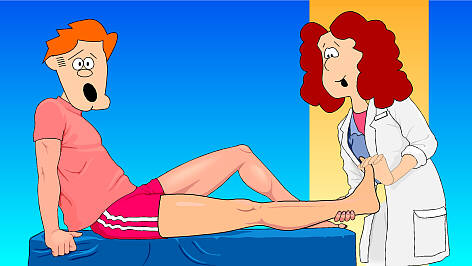

POLSO ARTERIOSO

La palpazione del polso è quell' indagine che può dare immediatamente

nozioni dirette sull' attività cardiaca e su molte condizioni circolatorie.

Le sedi preferite per la

palpazione del polso sono:

la radiale

la radiale

(la

più comoda ed accessibile),

(la

più comoda ed accessibile),

la carotidea,

la carotidea,

la

più prossima all' aorta e quindi

la

più prossima all' aorta e quindi

al ventricolo

sinistro,

al ventricolo

sinistro,

la brachiale

la brachiale

nella metà interna della piega del gomito ad avambraccio leggermente

flesso.

Per la palpazione dell' arteria

radiale vengono usati i polpastrelli delle ultime quattro dita della mano dell'

operatore.

Per la palpazione della carotide e della brachiale si usa generalmente il

pollice il cui polpastrello è dotato di un'area tattile di superficie maggiore

rispetto alle altre dita.

La frequenza del polso e la sua ritmicità sono la diretta espressione della frequenza

cardiaca, salvo alcune eccezioni in cui la frequenza alla radiale può essere

inferiore a quella cardiaca come accade:

per

i battiti extrasistolici, facili a rilevarsi perché generalmente isolati rispetto al tipo di aritmia

che ne deriva;

per

i battiti extrasistolici, facili a rilevarsi perché generalmente isolati rispetto al tipo di aritmia

che ne deriva;

per

la fibrillazione atriale, dove l'aritmia è totale a causa dei battiti che non sono abbastanza validi

da pervenire fino alla periferia.

per

la fibrillazione atriale, dove l'aritmia è totale a causa dei battiti che non sono abbastanza validi

da pervenire fino alla periferia.

Il volume del polso è espressione dell' ampiezza (che corrisponde alla pressione differenziale

tra massima e minima), dell' altezza (che dovrebbe corrispondere alla pressione

sistolica), della gettata cardiaca e del tono ed elasticità della parete

arteriosa.

Sotto questo punto di vista il polso può essere ampio (valido) o piccolo

(filiforme).

Degni di menzione: polso.

il battito postextrasistolico

che segue all' extrasistole ed è più valido delle altre pulsazioni perché la

pausa più lunga consente un maggiore riempimento del ventricolo sinistro e

quindi una sistole più valida (legge di Sterling);

il battito postextrasistolico

che segue all' extrasistole ed è più valido delle altre pulsazioni perché la

pausa più lunga consente un maggiore riempimento del ventricolo sinistro e

quindi una sistole più valida (legge di Sterling);

il polso alternante per il

volume del polso che cambia ad ogni battito alternando battiti più ampi a

battiti meno ampi e che è sempre espressione di grave compromissione del

ventricolo sinistro;

il polso alternante per il

volume del polso che cambia ad ogni battito alternando battiti più ampi a

battiti meno ampi e che è sempre espressione di grave compromissione del

ventricolo sinistro;

il polso bigemino dovuto ad un

bigeminismo extrasistolico;

il polso bigemino dovuto ad un

bigeminismo extrasistolico;

anisosfigmia, o disuguaglianza nel volume dei due polsi.

anisosfigmia, o disuguaglianza nel volume dei due polsi.

Torna

all’indice

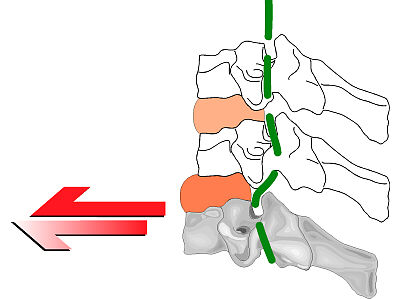

GRAVITA’ ED URGENZA

NON sempre

la gravità dell'infortunio richiede un intervento di urgenza.

E'

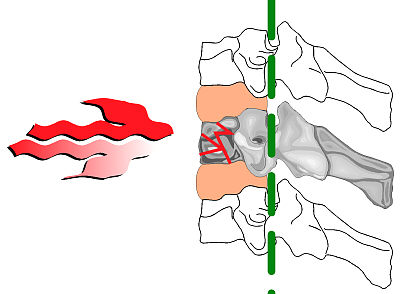

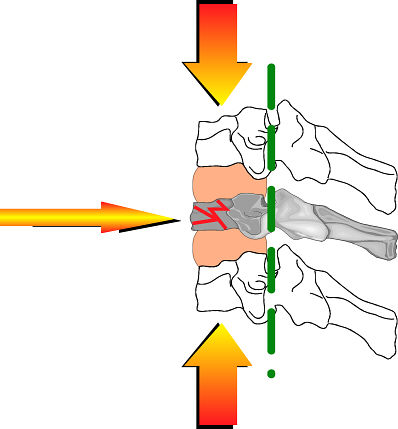

l'esempio tipico della sospetta frattura della colonna vertebrale: il caso è certamente

grave, ma non richiede urgenza assoluta.

Se non si è

in grado o se non vi è la possibilità di far assumere all'infortunato la

posizione di sicurezza è preferibile lasciare il paziente assolutamente

immobile nell'attesa di soccorritori qualificati ad effettuare un trasporto

corretto.

Sono invece

da considerare urgenti tutti i casi di emorragie vistose o quelli in cui vi

sono manifeste difficoltà cardiorespiratorie.

In questi

casi non c'è tempo da perdere.

Il

sofferente va soccorso subito, in qualsiasi modo.

Torna

all’indice

Le

priorità degli interventi

Il primo

soccorritore dovrà rispettare un ordine delle priorità.

Una delle

finalità di questi appunti è anche quella di aiutarlo in questo compito.

Cosa

evitare di fare?

Cosa

evitare di fare?

Cosa

fare per prima?

Cosa

fare per prima?

Cosa

fare subito dopo ?

Cosa

fare subito dopo ?

Come

evitare che il primo soccorritore diventi subito la seconda vittima?

Come

evitare che il primo soccorritore diventi subito la seconda vittima?

Come

stabilire che la causa del primo incidente non sia ancora attiva?

Come

stabilire che la causa del primo incidente non sia ancora attiva?

E, nel caso che gli infortunati siano più di uno, il primo soccorritore

sarà in grado di ricordare che una crisi di panico o il sangue che scorre da

una piccola ferita impressionano più del soffocamento silenzioso di un

infortunato che ha perso conoscenza e che potrebbe essere salvato con poche

manovre liberatorie delle vie aeree.

Torna all’indice

POSIZIONE DI SICUREZZA

E TRASPORTO DELL' INFORTUNATO

Se il primo

soccorritore da solo o con l'aiuto di altre persone deve comunque provvedere

all'assetto e/o al trasporto di un traumatizzato è importante scegliere con

cura il miglior modo per farlo.

Le misure

di emergenza devono essere ridotte al minimo e devono essere comunque

finalizzate al solo scopo di far arrivare l'infortunato rapidamente e senza

pericolo di aggravarne le condizioni, direttamente nelle mani di chi ha il

compito e la competenza di iniziare o condurre a termine il vero e proprio

soccorso.

TRASPORTO DELL' INFORTUNATO

Per

prevenire lo shock occorre coprire la persona onde evitarne il

raffreddamento e mantenerlo al caldo senza modificarne la posizione.

Quando non c'è motivo di sospettare una lesione

vertebrale sono numerose ed intuitive le modalità con le quali un solo

soccorritore può trasportare un infortunato o aiutare a farlo muovere con i

suoi propri mezzi:

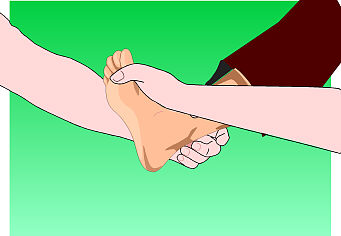

per trascinamento con varie modalità: presa per le

caviglie, per le spalle, per mezzo di una coperta ,

per trascinamento con varie modalità: presa per le

caviglie, per le spalle, per mezzo di una coperta ,

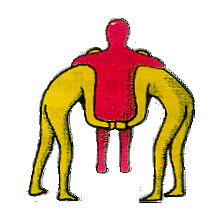

per sollevamento: alla maniera dei VVFF,

caricandosi la persona su una spalla o portandolo a cavalcioni sulla schiena.

per sollevamento: alla maniera dei VVFF,

caricandosi la persona su una spalla o portandolo a cavalcioni sulla schiena.

Qualora i soccorritori siano almeno due e sempre

che non ci sia il sospetto di un trauma

vertebrale la prima

misura di emergenza può essere quella di allontanare il traumatizzato con ogni

mezzo dalla zona del pericolo.

Se si deve muovere un infortunato che si trova in

stato di incoscienza, occorre prendere le stesse precauzioni che si prendono

quando si sospetta una lesione della colonna vertebrale.

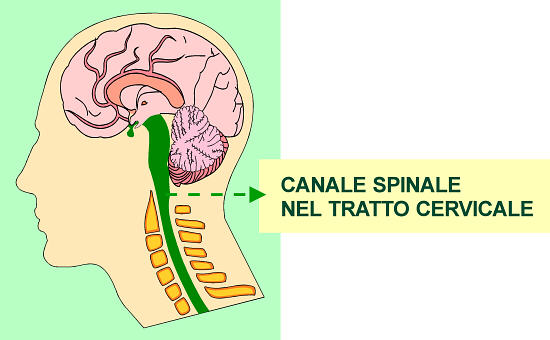

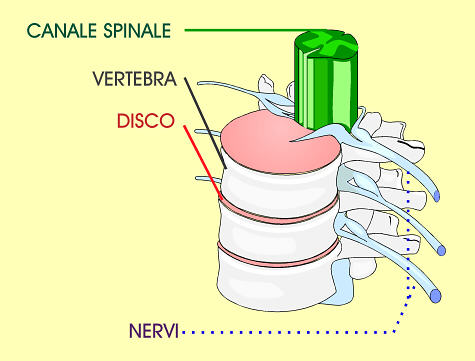

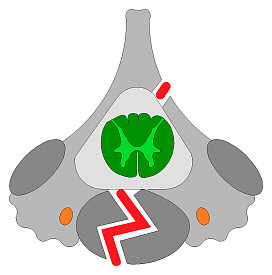

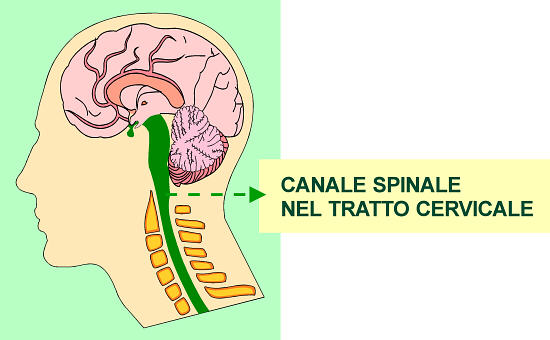

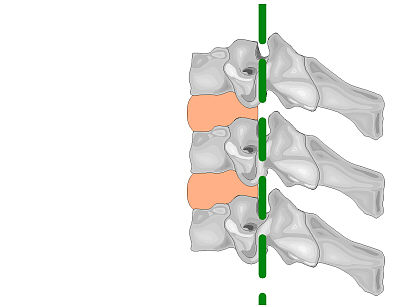

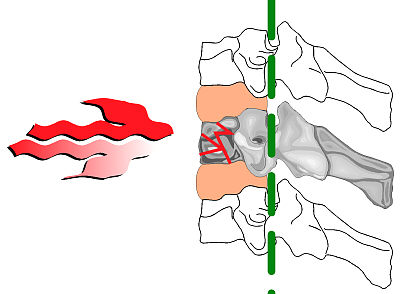

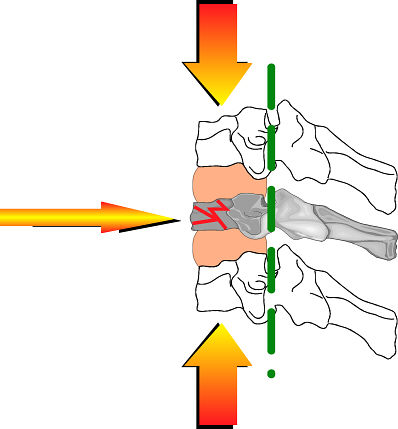

Infatti il punto più importante nel primo soccorso in caso di trauma

vertebrale accertato o sospetto è l'immobilizzazione

dell'infortunato per prevenire lesioni del midollo spinale.

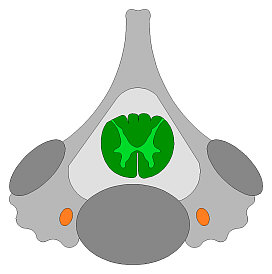

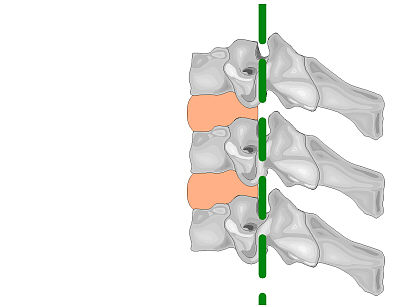

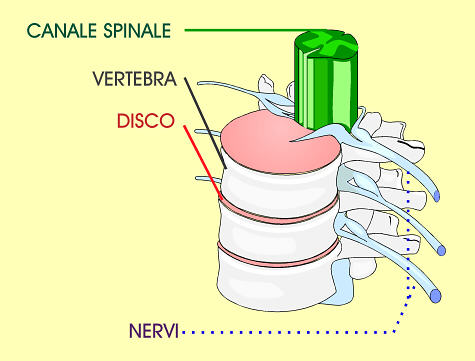

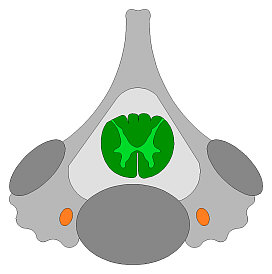

La colonna è composta dalle vertebre sovrapposte che circondano il midollo spinale e lo

proteggono.

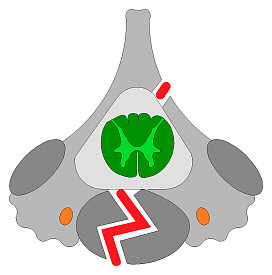

Una vertebra fratturata può ledere o schiacciare il midollo determinando

conseguenze gravi anche a distanza.

I traumi della colonna vertebrale sono le conseguenze di gravi cadute o di

incidenti stradali oltre che di ferite dirette.

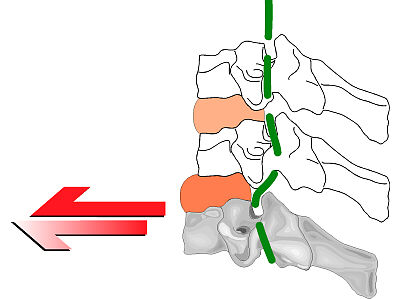

Sono questi i motivi per cui bisogna evitare di muovere la persona

traumatizzata a meno che l'infortunato o i suoi soccorritori non siano in grave

pericolo.

Ma anche in questo caso è importante che il trasporto

dell'infortunato avvenga senza fargli flettere o ruotare il collo o la schiena.

Trasporto dell’infortunato

Per motivi di grave

emergenza (incendio, inalazione di tossici, pericolo di crolli ecc...) si può

rendere necessario ed urgente effettuare lo spostamento manuale

dell'infortunato.

Le manovre più

accreditate sono rappresentate nelle seguenti figure.

|

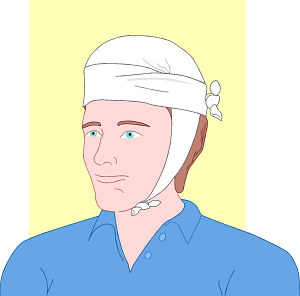

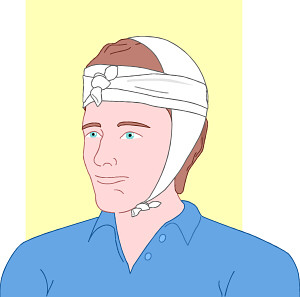

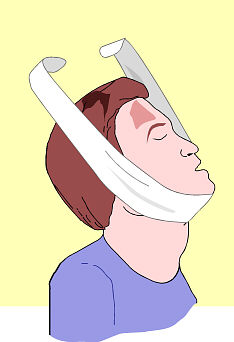

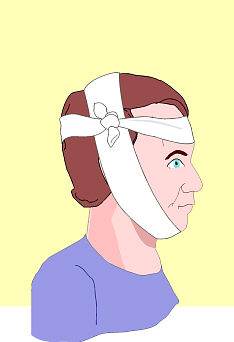

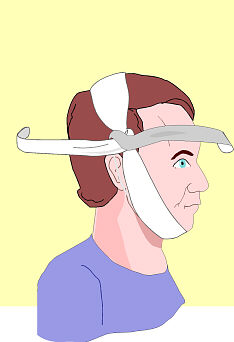

fig. 1 A – B Quando si tratta di un solo

soccorritore: metodo del

|

|

-------------------------------------------------------------------------------

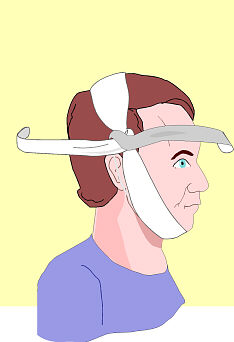

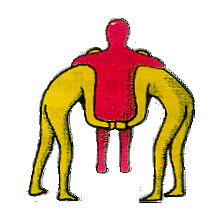

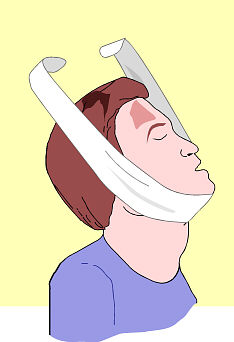

fig.2 Trasporto dell'infortunato sulle spalle di un solo soccorritore:

metodo dello zaino.

|

|

--------------------------------------------------------------------------------

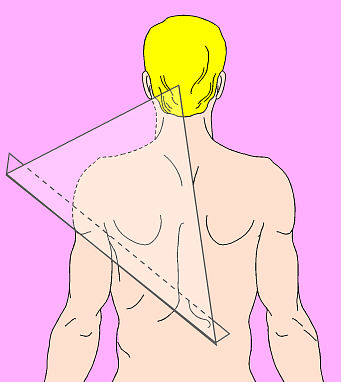

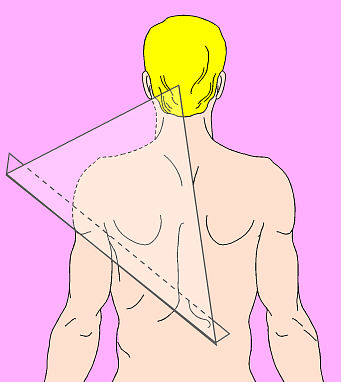

fig. 3 Trasporto per

trascinamento su una coperta da parte di un solo

soccorritore e con

particolare riguardo all'allineamento della colonna vertebrale.

|

|

--------------------------------------------------------------------------------

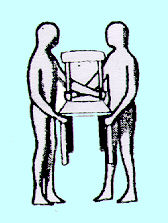

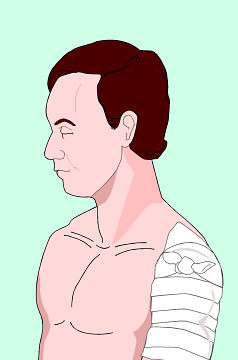

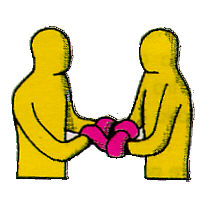

fig. 4 Trasporto

sulle mani incrociate di due soccorritori.

|

|

--------------------------------------------------------------------------------

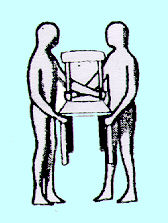

fig. 5 Utilizzo di

una sedia o altro quando i soccorritori sono due

|

|

--------------------------------------------------------------------------------

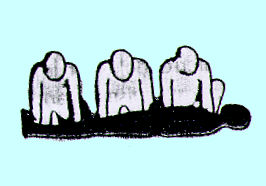

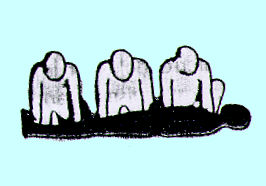

fig. 6 Trasporto dell'infortunato con più

soccorritori con particolare riguardo all'allineamento della colonna

vertebrale.

|

|

--------------------------------------------------------------------------------

fig. 7 Trasporto per

sollevamento di un bambino

|

|

Segni di trauma

della schiena e del collo

Posizione

laterale di sicurezza

La

respirazione artificiale

Massaggio

cardiaco

La respirazione artificiale manuale

Torna all’indice

Segni di trauma

della schiena o del collo

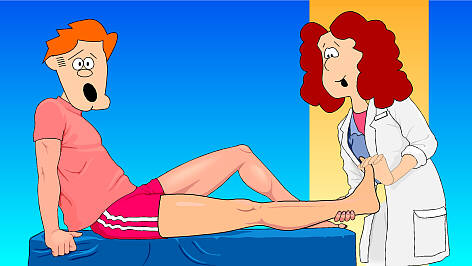

Se l'infortunato

è in condizioni di rispondere occorre domandare se avverte dolore localizzato

alla schiena o al collo e se avverte paralisi o indebolimento o formicolio di

un arto.

Se

l'infortunato è incosciente occorrerà presumere che abbia subito un trauma anche alla schiena e comportarsi di conseguenza.

Conviene affrontare il rischio di muovere comunque l'infortunato in una

delle seguenti evenienze:

Quando il soggetto giace bocconi

nel fango o in una pozzanghera e non può respirare.

Quando il soggetto si trova a

faccia in giù e non ha polso ed ha bisogno di essere rianimato.

Quando il soggetto è supino ma

rischia di soffocare per il vomito o per emorragia in prossimità o all'interno

della bocca.

(In questo caso il soggetto

andrebbe girato su un fianco).

Quando un soggetto si trova in

stato di incoscienza ed in posizione supina corre il rischio di restare

soffocato dal rilasciamento della lingua che cade così all'indietro occludendo

le vie respiratorie.

(In questo caso la testa del

soggetto andrebbe mantenuta in estensione).

Quando la vita del soggetto e

quella dei soccorritori è minacciata dalle fiamme o dal pericolo di esplosioni.

In questi casi serve l'aiuto di altri soccorritori: il soggetto va girato sul

dorso e trattato come se fosse costituito da un pezzo unico, cioè non

articolato in segmenti.

Qualora il

primo soccorritore fosse proprio solo e l'intervento urgente, l'infortunato

dovrà essere mosso per strisciamento e trasportato mantenendo la testa immobilizzata

ed allineata col collo e col dorso senza farle subire torsioni o bruschi

movimenti di estensoflessione.

Torna

all’indice

POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA :

Significato

Questi due atteggiamenti: paziente su un fianco e testa in estensione, sono

le componenti essenziali della posizione laterale di sicurezza che deve essere

raggiunta senza provocare torsioni del capo sull'asse longitudinale della

colonna.

Metodo

La metodica è estremamente semplice e chiunque può praticarla purché sappia

che le manovre occorrenti sono solo i mezzi per raggiungere la finalità più

sopra descritta e servono ad evitare il peggioramento delle condizioni

dell'infortunato nell'attesa di essere trasportato in un luogo idoneo ad

erogare il soccorso medico vero e proprio.

Attuazione

inginocchiarsi

di fianco all'infortunato;

inginocchiarsi

di fianco all'infortunato;

slacciare

cravatta, cintura, colletto, corsetti, elastici ecc.;

slacciare

cravatta, cintura, colletto, corsetti, elastici ecc.;

vuotare

la bocca del suo contenuto mobile: protesi dentaria, residui di cibo, sangue,

vomito ecc.;

vuotare

la bocca del suo contenuto mobile: protesi dentaria, residui di cibo, sangue,

vomito ecc.;

preparare

uno spessore di stoffa o di indumenti ripiegati ed infilati con delicatezza

sotto il capo e disposti in maniera che eventuali sostanze defluenti dalla bocca

colino direttamente sul pavimento o su altra stoffa asportabile con facilità;

preparare

uno spessore di stoffa o di indumenti ripiegati ed infilati con delicatezza

sotto il capo e disposti in maniera che eventuali sostanze defluenti dalla bocca

colino direttamente sul pavimento o su altra stoffa asportabile con facilità;

atteggiare

il capo in iperestensione spingendo in avanti gli angoli della mandibola per

far migliorare la pervietà delle vie aeree superiori ed evitare la caduta della

testa in avanti;

atteggiare

il capo in iperestensione spingendo in avanti gli angoli della mandibola per

far migliorare la pervietà delle vie aeree superiori ed evitare la caduta della

testa in avanti;

allungare

ad angolo retto il braccio dell'infortunato che si trova dal lato del

soccorritore;

allungare

ad angolo retto il braccio dell'infortunato che si trova dal lato del

soccorritore;

flettere

il ginocchio del lato opposto a quello del soccorritore;

flettere

il ginocchio del lato opposto a quello del soccorritore;

ripiegare

l'altro braccio sul torace;

ripiegare

l'altro braccio sul torace;

afferrare

contemporaneamente la spalla ed il bacino dal lato opposto a quello del

soccorritore e ruotarli in avanti mentre, un altro soccorritore con movimento

coordinato, sposta nello stesso senso il capo ed il cuscino insieme , in

maniera che l'assetto definitivo coincida con quello della posizione n.1;

afferrare

contemporaneamente la spalla ed il bacino dal lato opposto a quello del

soccorritore e ruotarli in avanti mentre, un altro soccorritore con movimento

coordinato, sposta nello stesso senso il capo ed il cuscino insieme , in

maniera che l'assetto definitivo coincida con quello della posizione n.1;

orientare

secondo convenienza le braccia che, a manovra completata, vengono a trovarsi

entrambe dalla parte del soccorritore: il braccio a contatto col pavimento può

restare allungato sotto il corpo o piegato sotto la testa a mo' di cuscino,

quello superiore flesso al gomito presenta la mano a contatto del pavimento;

orientare

secondo convenienza le braccia che, a manovra completata, vengono a trovarsi

entrambe dalla parte del soccorritore: il braccio a contatto col pavimento può

restare allungato sotto il corpo o piegato sotto la testa a mo' di cuscino,

quello superiore flesso al gomito presenta la mano a contatto del pavimento;

agganciare

il piede dell'arto flesso al polpaccio dell'arto sottostante.

agganciare

il piede dell'arto flesso al polpaccio dell'arto sottostante.

Questa

posizione che va attuata sempre, specie per le persone in stato di non

coscienza,

Questa

posizione che va attuata sempre, specie per le persone in stato di non

coscienza,

può

essere tenuta anche a lungo se le condizioni del polso e del respiro lo

consentono.

può

essere tenuta anche a lungo se le condizioni del polso e del respiro lo

consentono.

POSIZIONE DI SICUREZZA SUPINA PER:

traumi osteoarticolari

traumi osteoarticolari

Patologie cerebrali

Patologie cerebrali

lesioni addominali

lesioni addominali

POSIZIONE DI SICUREZZA SUPINA

A GAMBE SOLLEVATE PER:

svenimenti

svenimenti

collassi

collassi

POSIZIONE DI SICUREZZA SEMISEDUTA PER:

lesioni del torace

lesioni del torace

infarto del miocardio

infarto del miocardio

Torna

all’indice

LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE

Si pratica

bocca / bocca o bocca / naso quando gas asfissianti, ustioni, folgorazioni provocano arresto respiratorio.

NON si pratica

quando la sostanza inquinante è velenosa

(es. acido cloridrico, ammoniaca

, biossido di zolfo, acido nitrico).

In

questi casi è possibile da parte di esperti praticare la respirazione con

apparecchi speciali.

Per praticare la respirazione artificiale:

si mette l'infortunato in posizione supina, gli si slacciano gli

indumenti attorno al corpo e ci si pone al fianco in ginocchio ed all'altezza

del capo;

si mette l'infortunato in posizione supina, gli si slacciano gli

indumenti attorno al corpo e ci si pone al fianco in ginocchio ed all'altezza

del capo;

con il pollice e l'indice di una mano si afferra la mandibola

dell'infortunato e la si sposta in avanti mentre con l'altra mano si solleva la

nuca estendendo indietro la testa più che sia possibile;

con il pollice e l'indice di una mano si afferra la mandibola

dell'infortunato e la si sposta in avanti mentre con l'altra mano si solleva la

nuca estendendo indietro la testa più che sia possibile;

La mandibola va spinta in avanti per migliorare la

pervietà

delle vie aeree superiori

si apre poi la bocca dell'infortunato spingendo la mandibola dall'alto in

basso

si apre poi la bocca dell'infortunato spingendo la mandibola dall'alto in

basso

e liberando la bocca del suo contenuto se il paziente ha vomitato;

e liberando la bocca del suo contenuto se il paziente ha vomitato;

si inspira profondamente;

si inspira profondamente;

si applica la propria bocca alla bocca ed al naso dell'intossicato;

si applica la propria bocca alla bocca ed al naso dell'intossicato;

si espira profondamente nelle vie aeree del soggetto finché non se ne

si espira profondamente nelle vie aeree del soggetto finché non se ne

ottiene il sollevamento del torace.

ottiene il sollevamento del torace.

Mantenere il capo in estensione, soffiare con forza nella bocca

dell'infortunato, mantenere chiuse le narici, controllare che il petto

dell'infortunato si sollevi

Vanno praticate

12 -15 insufflazioni al minuto.

In assenza del

battito si pratica anche il massaggio

cardiaco.

Torna all’indice

MASSAGGIO CARDIACO

In caso di assenza

di battito (polso), la respirazione artificiale va abbinata col massaggio cardiaco:

Si applica il palmo di una mano incrociata con l'altra all'altezza dello

sterno,

Si applica il palmo di una mano incrociata con l'altra all'altezza dello

sterno,

cioè nel mezzo del torace;

cioè nel mezzo del torace;

Si esercitano robuste pressioni alternate

Si esercitano robuste pressioni alternate

(cinque per ogni insufflazione bocca a bocca).

(cinque per ogni insufflazione bocca a bocca).

Paziente disteso

su un piano rigido: una mano sullo sterno dell'infortunato, l'altra mano

incrociata sulla precedente,

Si preme

ritmicamente (60 pressioni al minuto circa)

Torna all’indice

LA RESPIRAZIONE MANUALE

Qualora per

condizioni ambientali manchi la possibilità, l'esperienza o la volontà di

effettuare la respirazione artificiale bocca a bocca, esiste sempre l'alternativa di procedere

alla respirazione artificiale secondo i metodi tradizionali e compiendo un

insieme di manovre finalizzate a realizzare passivamente quei movimenti attivi

di inspirazione e passivi di espirazione che si compiono nei normali atti

respiratori.

La respirazione artificiale manuale è caduta in disuso perché meno efficace dei metodi che

prevedono l'insufflazione dell'aria direttamente nell'albero respiratorio e

perché non è praticabile ai traumatizzati stradali o quando si ha motivo di

ritenere che l'infortunato abbia riportato, nel corso di un incidente

traumatico, una frattura agli arti superiori, al torace,

alla colonna.

Il metodo:

liberare le prime vie aeree dalle sostanze solide (cibo, protesi

dentarie...) o liquidi (sangue, vomito mucosità o altro...) e controllare la

posizione della lingua che non si rovesci verso il retrobocca;

liberare le prime vie aeree dalle sostanze solide (cibo, protesi

dentarie...) o liquidi (sangue, vomito mucosità o altro...) e controllare la

posizione della lingua che non si rovesci verso il retrobocca;

paziente supino con operatore dietro la testa del paziente;

paziente supino con operatore dietro la testa del paziente;

il capo del paziente viene tenuto in estensione e sorretto da una coperta

arrotolata e disposta trasversalmente all'altezza delle spalle;

il capo del paziente viene tenuto in estensione e sorretto da una coperta

arrotolata e disposta trasversalmente all'altezza delle spalle;

il soccorritore inginocchiato all'altezza della testa dell'infortunato,

ne afferra saldamente entrambi i polsi e solleva le braccia in alto ed al

disopra del capo (movimento passivo di

inspirazione);

il soccorritore inginocchiato all'altezza della testa dell'infortunato,

ne afferra saldamente entrambi i polsi e solleva le braccia in alto ed al

disopra del capo (movimento passivo di

inspirazione);

nel secondo tempo il soccorritore esegue il movimento opposto incrociando

le braccia dell'infortunato sulla parte inferiore del torace comprimendolo con

forza, aiutandosi anche col peso del proprio corpo (questo movimento determina la

fuoruscita dell'aria contenuta nell'albero respiratorio: movimento per l'espirazione).

nel secondo tempo il soccorritore esegue il movimento opposto incrociando

le braccia dell'infortunato sulla parte inferiore del torace comprimendolo con

forza, aiutandosi anche col peso del proprio corpo (questo movimento determina la

fuoruscita dell'aria contenuta nell'albero respiratorio: movimento per l'espirazione).

I due movimenti

devono essere ripetuti ritmicamente circa 12 volte al minuto.

Torna all’indice

CONDIZIONI

PARTICOLARI

DI EMERGENZA

LO SHOCK

IL COMA

LESIONI DA ALTA TEMPERATURA

LESIONI DA BASSA TEMPERATURA

EMORRAGIE

LESIONI DA FOLGORAZIONE

INFARTO DEL MIOCARDIO

LESIONI DELL'OCCHIO

CONVULSIONI

SOFFOCAMENTO "ab ingestis"

DISPNEA

VOMITO

SVENIMENTO

ANNEGAMENTO

CRAMPI

ICTUS

TRAUMI

FRATTURE E LUSSAZIONI

FERITE

DELLA PELLE E DEI TESSUTI MOLLI

Torna all’indice

LO

SHOCK

Fu usato tale

termine per la prima volta per indicare il quadro di collasso circolatorio cui andavano

incontro i soldati feriti sul campo di battaglia.

Nel linguaggio

corrente si intende per shock una turba psichica e nervosa dovuta a spavento o

ad emozione, condizione passeggera che si risolve, anche spontaneamente o

magari con un'assistenza di tipo psicologico.

In medicina lo stato di shock è

tutt'altra cosa.

Si indica con

questo termine uno stato di sofferenza cellulare ad evoluzione non reversibile spontaneamente;

esso é dovuto essenzialmente ad una insufficiente perfusione ematica di organi

vitali ed all'incapacità di questi organi ad utilizzare l'ossigeno.

Le cause:

perdita di sangue per emorragia o perdita di liquidi (vomito, diarrea);

perdita di sangue per emorragia o perdita di liquidi (vomito, diarrea);

insufficienza della pompa cardiaca;

insufficienza della pompa cardiaca;

alterazioni della microcircolazione

alterazioni della microcircolazione

(anafilassi, infezioni settiche, iposurrenalismo);

(anafilassi, infezioni settiche, iposurrenalismo);

alterazioni del controllo nervoso di regolazione della circolazione del

sangue.

alterazioni del controllo nervoso di regolazione della circolazione del

sangue.

In definitiva si

tratta di uno squilibrio creatosi fra il calibro dei vasi ed il sangue, fra

contenitore e contenuto.

La

causa della perdita dell'equilibrio idrodinamico è dovuta a fattore neurogeno,

al dolore connesso con i gravi traumi o

all'introduzione nell'organismo di sostanze capaci di scatenare nell'individuo

una reazione allergica.

Le

conseguenze:

Lo stato di shock

insorto per emorragia nei feriti, nelle gravi ustioni,

nelle gravi fratture,

negli avvelenamenti, nei gravi traumi

contusivi, nei gravi traumi psichici, è grave e progressivo; a volte è

inarrestabile fino all'exitus.

I

sintomi:

I sintomi comuni

alle varie forme di shock sono: caduta della pressione arteriosa, polso

frequente e debole (tranne nella forma neurogena dove, all'inizio, può esserci

bradicardia), dispnea

(aumenta la frequenza respiratoria per migliorare l'ossigenazione del sangue),

cute fredda e sudata, irrequietezza o torpore fino al coma.

Diuresi diminuita o assente.

Il

trattamento:

Il paziente deve essere mantenuto disteso con le gambe sollevate (30

gradi) per assicurare un maggiore ritorno di sangue al cuore.

Occorre

inoltre:

somministrare ossigeno dopo aver tamponato le eventuali emorragie che

possono essere la causa dello shock stesso,

somministrare ossigeno dopo aver tamponato le eventuali emorragie che

possono essere la causa dello shock stesso,

effettuare un trasporto rapido in ospedale con infusione intravenosa

durante il trasporto.

effettuare un trasporto rapido in ospedale con infusione intravenosa

durante il trasporto.

Premessa

Lo shock in tutte le sue varie forme

cliniche consiste in una caduta improvvisa della pressione arteriosa cui

consegue una riduzione dell'irrorazione di tutti gli organi.

Lo shock

si distingue in:

shock emorragico dovuto a perdita del liquido circolante;

shock emorragico dovuto a perdita del liquido circolante;

shock neurogeno: a parità di contenuto ematico il sistema circolatorio

aumenta il calibro dei suoi vasi per vasodilatazione da stimolazione nervosa

conseguente a forte dolore fisico o gravi emozioni;

shock neurogeno: a parità di contenuto ematico il sistema circolatorio

aumenta il calibro dei suoi vasi per vasodilatazione da stimolazione nervosa

conseguente a forte dolore fisico o gravi emozioni;

shock cardiogeno: per disfunzione della pompa cardiaca;

shock cardiogeno: per disfunzione della pompa cardiaca;

shock anafilattico: per reazione allergica generalizzata causata da punture

di insetti, farmaci o alimenti. La reazione è dovuta ad una seconda

inoculazione di una sostanza proteica verso cui l'organismo è sensibilizzato.

shock anafilattico: per reazione allergica generalizzata causata da punture

di insetti, farmaci o alimenti. La reazione è dovuta ad una seconda

inoculazione di una sostanza proteica verso cui l'organismo è sensibilizzato.

In tutte le forme

di shock la sintomatologia è praticamente la stessa: aumento del

numero delle pulsazioni, bassa pressione arteriosa, respiro superficiale e

frequente, coscienza obnubilata, pallore della cute che è anche fredda e

sudata.

Nello shock

anafilattico si manifestano di solito quattro stadi:

prurito ed orticaria,

prurito ed orticaria,

arrossamenti cutanei a volte associati a segni gastrointestinali come

nausea, vomito, diarrea,

arrossamenti cutanei a volte associati a segni gastrointestinali come

nausea, vomito, diarrea,

disturbi della respirazione con segni di soffocamento,

disturbi della respirazione con segni di soffocamento,

abbassamento della pressione arteriosa con, eventualmente, perdita della coscienza.

abbassamento della pressione arteriosa con, eventualmente, perdita della coscienza.

Cause dello shock

anafilattico

Gli

insetti la cui puntura può provocare lo shock

sono numerosissimi, tuttavia nella maggioranza dei casi si tratta di api o

di vespe.

L'ape domestica, da tempo immemorabile allevata dall'uomo, è un insetto

poco aggressivo, salvo che nelle vicinanze dell'arnia. Il suo pungiglione è

seghettato e viene trattenuto nella ferita assieme al tratto terminale

dell'intestino ed al sacculo del veleno. L'insetto così eviscerato muore

rapidamente.

L'ape domestica, da tempo immemorabile allevata dall'uomo, è un insetto

poco aggressivo, salvo che nelle vicinanze dell'arnia. Il suo pungiglione è

seghettato e viene trattenuto nella ferita assieme al tratto terminale

dell'intestino ed al sacculo del veleno. L'insetto così eviscerato muore

rapidamente.

I vespidi che possono pungere hanno in comune la seguente caratteristica:

dopo la puntura, estraggono il dardo col quale possono ripungere una seconda

volta comprendono:

I vespidi che possono pungere hanno in comune la seguente caratteristica:

dopo la puntura, estraggono il dardo col quale possono ripungere una seconda

volta comprendono:

vespe propriamente dette di cui si conoscono numerose varietà.

vespe propriamente dette di cui si conoscono numerose varietà.

Esse sono circa della metà più piccole dei calabroni;

Esse sono circa della metà più piccole dei calabroni;

calabroni sono i più grossi tra i vespidi: colore giallo a

striature trasversali.

calabroni sono i più grossi tra i vespidi: colore giallo a

striature trasversali.

Cosa fare

La terapia vera e

propria è di competenza del medico, tuttavia è bene che anche il primo

soccorritore sappia che l'intervento essenziale consiste nel precoce impiego

dei farmaci antireazionali che, nell'ordine, sono:

l'adrenalina in soluzione

dell'1 per mille alla dose di ml 0,3 - 0,4 per via sottocutanea ristabilisce i

valori pressori, risolve il broncospasmo e gli edemi ed è quindi il rimedio

prioritario dello stato di shock e soprattutto agisce in tempi brevissimi

(secondi);

l'adrenalina in soluzione

dell'1 per mille alla dose di ml 0,3 - 0,4 per via sottocutanea ristabilisce i

valori pressori, risolve il broncospasmo e gli edemi ed è quindi il rimedio

prioritario dello stato di shock e soprattutto agisce in tempi brevissimi

(secondi);

gli antistaminici, potenti

inibitori dei recettori dell'istamina uno dei maggiori mediatori dello stato di

shock anafilattico, agiscono in tempi brevi (minuti primi);

gli antistaminici, potenti

inibitori dei recettori dell'istamina uno dei maggiori mediatori dello stato di

shock anafilattico, agiscono in tempi brevi (minuti primi);

i cortisonici agiscono in

tempi piuttosto lunghi (ore 3 - 4 ) quindi esulano dal campo del primo soccorso

vero e proprio.

i cortisonici agiscono in

tempi piuttosto lunghi (ore 3 - 4 ) quindi esulano dal campo del primo soccorso

vero e proprio.

La

prevenzione

Il soggetto che ha

avuto un incidente anafilattico da puntura di insetto è da considerare a rischio che l'evento si ripeta in occasione

di un'altra puntura.

Sarebbe il caso che

tale soggetto porti sempre con se uno di quei kit esistenti in commercio per

farsi iniettare il rimedio prioritario da persona a conoscenza dell'uso

dell'adrenalina ed autorizzata a farlo.

Torna all’indice

IL COMA

Si intende per coma

una inibizione della coscienza modica o elevata con funzioni neurovegetative

più o meno conservate.

In genere sono

abolite le facoltà della vita di relazione ossia di coscienza, di motilità

volontaria e di sensibilità, mentre permangono quelle della vita vegetativa

inerenti la respirazione, circolazione e nutrizione.

Gravità:

Si riconoscono vari

gradi di coma a secondo della gravità.

Nelle forme leggere

il paziente appare disorientato, ma si muove spontaneamente.

Nelle forme più

gravi , fino al coma profondo, il

paziente perde le attività volontarie e non si riesce ad entrare in

comunicazione con lui.

Causalità:

da lesioni organiche: emorragia, trombosi, neoplasmi, traumi;

da lesioni organiche: emorragia, trombosi, neoplasmi, traumi;

da ipossia (mancanza di ossigeno) ed ischemia: intossicazione da Ossido di Carbonio, arresto circolatorio;

da ipossia (mancanza di ossigeno) ed ischemia: intossicazione da Ossido di Carbonio, arresto circolatorio;

da alterazione metabolica: coma diabetico, epatico, uremico, da alta

concentrazione di anidride carbonica nel sangue.

da alterazione metabolica: coma diabetico, epatico, uremico, da alta

concentrazione di anidride carbonica nel sangue.

Trattamento:

controllare la respirazione e la circolazione (tecniche di rianimazione);

controllare la respirazione e la circolazione (tecniche di rianimazione);

far assumere la posizione di sicurezza;

far assumere la posizione di sicurezza;

somministrare ossigeno;

somministrare ossigeno;

controllare eventuali emorragie;

controllare eventuali emorragie;

NON somministrare bevande.

NON somministrare bevande.

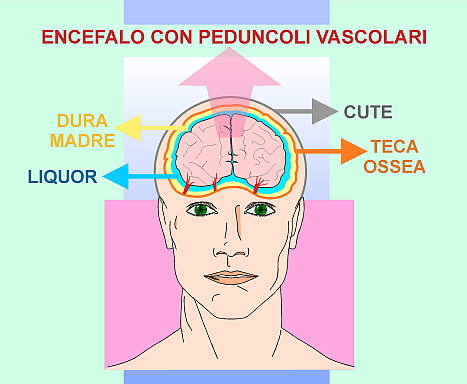

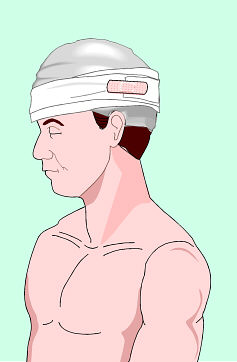

TRAUMI DEL CRANIO E DELLA COLONNA

TRAUMI DEL CRANIO E DELLA COLONNA

Torna all’indice

AVVELENAMENTI

Avvelenamento è lo stato

patologico causato dall'assorbimento di sostanze tossiche per inalazione,

per ingestione, per contatto, per iniezione (overdose) e

dall'azione che le sostanze assorbite esercitano sull'organismo.

Quasi tutte le

sostanze di cui trattasi sono accuratamente studiate e tabellate.

Ognuna di esse per

le sue caratteristiche chimiche o di tossicità, assorbimento ed azione, può

provocare quadri morbosi differenti per ognuno dei quali è indicata un'apposita

terapia.

Tuttavia in questa

sede non è assolutamente il caso di pretendere che il primo soccorritore le

impari ed al momento opportuno se ne ricordi.

Il nostro assunto

su questo tema è invece quello di fissare poche e semplici regole di

comportamento generale finalizzate al compito di fare quel poco che va fatto

senza perdere tempo prezioso.

Il grafico sottostante ha

quell'intendimento.

L'INTOSSICATO NON RESPIRA ED E' SENZA POLSO:

L'INTOSSICATO NON RESPIRA ED E' SENZA POLSO:

respirazione artificiale

massaggio cardiaco

L'INTOSSICATO E' INCOSCIENTE E VOMITA:

L'INTOSSICATO E' INCOSCIENTE E VOMITA:

posizione di sicurezza E COSI' MANTENUTO FINO ALL'ARRIVO DEI SOCCORSI

AVVELENAMENTO DA FARMACI

Cosa non fare

Non provocare il

vomito se il paziente perde sangue dalla bocca.

Non farlo bere per forza.

Non far bere latte a meno che il paziente non abbia

già vomitato e sia cosciente.

Non provocare il vomito in pazienti incoscienti.

Cosa fare

Se cosciente interrogate il paziente sui farmaci

ingerite e sulle dosi.

Cercare di procurare il vomito se cosciente.

Se incosciente ponetelo in posizione di sicurezza.

Se vi sono difficoltà respiratorie praticare la

respirazione artificiale.

INTOSSICAZIONI DA ERBE E PIANTE

Cosa non fare

Non strofinare

la zona irritata, non toccare labbra ed occhi prima di essersi lavate bene le

mani.

Non far vomitare se il paziente è incosciente o se è

in corso una crisi convulsiva.

Non somministrare liquidi se il paziente è

incosciente.

Cosa fare

Sciacquare

ripetutamente con acqua e sapone le parti colpite.

Far vomitare se cosciente e quindi somministrare

acqua e latte per diluire la concentrazione della sostanza eventualmente

ingerita.

Se vi è arresto cardiaco praticare la respirazione

artificiale e il massaggio cardiaco.

Torna all’indice

LESIONI DA ALTA TEMPERATURA

COLLASSO DA CALORE

COLPO DI CALORE

COLPO DI SOLE

DISIDRATAZIONE

USTIONI

Torna all’indice

Collasso

da calore

Il collasso da

calore è causato dall'insufficiente riempimento diastolico del cuore,

secondario alla vasodilatazione periferica.

Sintomi:

tachicardia, dispnea, vertigini, perdita di coscienza.

Intervento:

come per i colpi di calore e di sole.

Torna all’indice

Colpo

di calore:

Si verifica dopo lunga esposizione

in ambiente eccessivamente caldo ed umido.

In queste

condizioni il sudore non può evaporare e quindi non si può realizzare la normale

dispersione di calore dall'organismo.

Sintomi:

malessere, sete, cefalea, irrequietezza, rossore al viso,

febbre, nausea, vomito, torpore; pelle umida, polso tachicardico e sottile.

Intervento:

Trasportare il soggetto in ambiente più fresco e

ventilato, mettere del ghiaccio sulla testa e sulla nuca, liberare dagli abiti

e applicare spugnature fredde su tutto il corpo in caso di febbre.

Far bere acqua NON gelata.

Evitare di far scendere bruscamente la

temperatura corporea.

Torna all’indice

Colpo di sole:

Avviene dopo lunga esposizione ai raggi del

sole col capo non protetto.

Sintomi

malessere, cefalea, sudorazione, rossore al volto, nausea,

vomito, vertigini, svenimento (shock), pelle sudata e fredda.

Intervento:

portare il soggetto in ambiente fresco, ed all'ombra.

Torna all’indice

La sudorazione

profusa provoca una perdita di acqua e di elettroliti.

Solitamente la

perdita di acqua viene compensata dalle bevande, mentre gli elettroliti possono

risultare carenti per la perdita di sodio e di cloro nei liquidi extracellulari

con conseguente sofferenza del metabolismo cellulare ed accumulo di metaboliti.

Torna all’indice

Ustioni

Possono

interessare il primo soccorritore le ustioni termiche, elettriche, da

radiazioni e chimiche da acidi o alcali caustici.

Le ustioni, a

secondo della gravità, si dividono in:

ustioni di primo grado

(eritema),

ustioni di primo grado

(eritema),

ustioni di secondo grado

(bolle o e vescicole),

ustioni di secondo grado

(bolle o e vescicole),

ustioni di terzo grado (cute

carbonizzata e macerata).

ustioni di terzo grado (cute

carbonizzata e macerata).

Se l'ustione si

estende a più di un terzo della superficie cutanea totale c'è pericolo di

blocco renale

(la pelle non respira, i reni devono lavorare enormemente per

eliminare i prodotti di disfacimento delle cellule distrutte e le altre

sostanze tossiche).

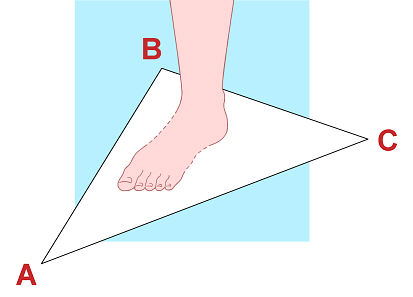

Per valutare

l'estensione delle ustioni si ricorda la regola del 9:

il tronco costituisce il 36 % della superficie totale del corpo (petto e

ventre: 18 % - dorso e glutei : 18 %;)

il tronco costituisce il 36 % della superficie totale del corpo (petto e

ventre: 18 % - dorso e glutei : 18 %;)

testa e collo: 9 %;

testa e collo: 9 %;

arti inferiori il :18 % ciascuno;

arti inferiori il :18 % ciascuno;

arti superiori: il 9 % ciascuno.

arti superiori: il 9 % ciascuno.

L' ustione che occupa

una superficie superiore al 10 % negli adulti e al 5 % nei bambini, comporta

squilibri di carattere generale.

Le ustioni di secondo

e di terzo grado sono delle ferite: esiste per queste il pericolo di infezione.

Nelle ustioni

esiste pericolo di shock e

di disidratazione.

Norme di comportamento:

ustioni di primo grado: bagnare con acqua fredda, asciugare per

compressione senza strofinare ed impolverare con talco. NON usare applicazioni di ghiaccio,

ustioni di primo grado: bagnare con acqua fredda, asciugare per

compressione senza strofinare ed impolverare con talco. NON usare applicazioni di ghiaccio,

tutte le altre : medicare asetticamente, usare garza, MAI cotone,

tutte le altre : medicare asetticamente, usare garza, MAI cotone,

NON aprire le vesciche,

NON aprire le vesciche,

NON asportare lo strato di cute che forma il tetto delle

vesciche,

NON asportare lo strato di cute che forma il tetto delle

vesciche,

NON ricoprire le ustioni con pomate o sostanze grasse senza l'indicazione di

un medico,

NON ricoprire le ustioni con pomate o sostanze grasse senza l'indicazione di

un medico,

dar da bere all'ustionato se vuole, ma NON somministrare bevande alcoliche,

dar da bere all'ustionato se vuole, ma NON somministrare bevande alcoliche,

mettere il soggetto in posizione orizzontale antishock (declivio di 30

gradi),

mettere il soggetto in posizione orizzontale antishock (declivio di 30

gradi),

togliere gli abiti, magari tagliandoli onde non farli strofinare

eccessivamente contro la pelle.

togliere gli abiti, magari tagliandoli onde non farli strofinare

eccessivamente contro la pelle.

In caso di ustioni da corrente elettrica : cercare sia l'ustione di entrata e sia quella di

uscita della c.e. e trattarle entrambe

come ustioni di terzo grado.

In caso di ustioni da corrente elettrica : cercare sia l'ustione di entrata e sia quella di

uscita della c.e. e trattarle entrambe

come ustioni di terzo grado.

Allontanare dalla pelle tutti gli oggetti metallici che sono buoni

conduttori di calore.

Allontanare dalla pelle tutti gli oggetti metallici che sono buoni

conduttori di calore.

Se i vestiti sono in fiamme cercare di spegnerli facendo rotolare

l’ustionato per terra o coprendolo con una coperta.

Se i vestiti sono in fiamme cercare di spegnerli facendo rotolare

l’ustionato per terra o coprendolo con una coperta.

Per

le ustioni chimiche da alcali o da acidi forti anche il primo soccorritore deve

agire subito intervenendo contro la concentrazione della sostanza e contro il

tempo di contatto del caustico coi tessuti organici.

Serve

all'uopo un lavaggio con acqua corrente in abbondanza ricordando che alcune

sostanze come l'acido solforico e la calce viva, reagiscono con l'acqua producendo

grande quantità di calore; pertanto in casi di questo tipo il lavaggio deve

essere continuato per almeno 10 minuti.

REGOLA DEL NOVE

(SUPERFICIE

USTIONATA)

Valutazione Approssimativa

Torna all’indice

LESIONI

DA BASSA TEMPERATURA

ASSIDERAMENTO

CONGELAMENTO

Torna all’indice

Assideramento

Abbassamento della temperatura corporea sotto i 35 °C, da esposizione a

basse temperature, abuso di alcool e tranquillanti.

Alle basse

temperature la termoregolazione si affida alla vasocostrizione cutanea onde

limitare la dispersione del calore.

Per via riflessa si

producono i brividi dovuti a contrazioni muscolari destinate ad aumentare la

produzione di calore.

Quando la

termoregolazione non è sufficiente, la temperatura interna tende a scendere e

si instaurano i fenomeni dell'assideramento: cute fredda, polso e respiro

rallentano (frequenza cardiaca sotto i 60 battiti al minuto), i movimenti

diventano lenti e dolorosi, gli arti si presentano arrossati, tumefatti,

dolenti al tatto, con vesciche e anche necrosi, intervengono aritmie, torpore,

perdita della coscienza, arresto del polso e del respiro.

Intervento di primo soccorso:

respirazione artificiale se presente difficoltà della respirazione,

respirazione artificiale se presente difficoltà della respirazione,

massaggi e frizioni molto lievi.

massaggi e frizioni molto lievi.

L'apporto del calore deve essere graduale per cui è

necessario riscaldare molto lentamente il paziente e la parte interessata

avvolgendolo in coperte (anche alluminizzate).

L'apporto del calore deve essere graduale per cui è

necessario riscaldare molto lentamente il paziente e la parte interessata

avvolgendolo in coperte (anche alluminizzate).

Somministrare piccole quantità di sostanze calde.

Somministrare piccole quantità di sostanze calde.

Torna all’indice

Congelamento

Localmente la vasocostrizione

troppo intensa può dar luogo all'ischemia con aumento della permeabilità

capillare, edema ecc..

Sintomi: 4 gradi di gravità.

1° grado (edema, rossore)

1° grado (edema, rossore)

2° grado (vescicolazione)

2° grado (vescicolazione)

3° grado (perdita di tessuti molli fino allo scheletro)

3° grado (perdita di tessuti molli fino allo scheletro)

4° grado (perdita di parti comprensive anche di elementi scheletrici).

4° grado (perdita di parti comprensive anche di elementi scheletrici).

Trattamento di

primo soccorso:

medicazione

asettica con garze.

Torna all’indice

EMORRAGIE

Si chiama

emorragia la fuoruscita di sangue dai vasi

sanguigni.

Quando per emorragia

un soggetto perde la metà del suo sangue si verifica l'exitus.

L'emorragia può

essere:

arteriosa (a getti intermittenti, il sangue è di colore rosso vivo);

arteriosa (a getti intermittenti, il sangue è di colore rosso vivo);

venosa (a flusso costante, il sangue è di colore rosso scuro) ;

venosa (a flusso costante, il sangue è di colore rosso scuro) ;

ed inoltre può

essere:

esterna quando il sangue fuoriesce da una ferita o da una via naturale;

esterna quando il sangue fuoriesce da una ferita o da una via naturale;

interna quando il sangue si versa all'interno del corpo e può evidenziarsi

all'esterno attraverso vie naturali.

interna quando il sangue si versa all'interno del corpo e può evidenziarsi

all'esterno attraverso vie naturali.

Norme di

comportamento

Nelle

emorragie di lieve o di media entità:

si mantiene il ferito sdraiato sul dorso,

si mantiene il ferito sdraiato sul dorso,

si esercita una pressione manuale sulla ferita per ottenere un

tamponamento compressivo,

si esercita una pressione manuale sulla ferita per ottenere un

tamponamento compressivo,

se l'emorragia interessa un arto, quest'ultimo va sollevato,

se l'emorragia interessa un arto, quest'ultimo va sollevato,

NON vanno somministrati alcolici perché l'alcol è

vasodilatatore.

NON vanno somministrati alcolici perché l'alcol è

vasodilatatore.

Nelle

emorragie gravi, quando è interessata una grossa arteria ci si comporta così:

la compressione manuale nel sito della ferita è importante ma può non

essere sufficiente;

la compressione manuale nel sito della ferita è importante ma può non

essere sufficiente;

occorre perciò comprimere il grosso vaso che si trova a monte della

ferita.

occorre perciò comprimere il grosso vaso che si trova a monte della

ferita.

Solo in questo modo si può tentare di interrompere almeno

temporaneamente il flusso di sangue che il cuore pompa verso la zona lesa.

Quest' intervento va fatto subito altrimenti la persona

muore dissanguata in pochi minuti.

Tutti i soccorritori dovrebbero conoscere i punti di

compressione a distanza e l'uso del laccio emostatico.

Se si sospetta una emorragia interna chiedere al

malato se ha subito traumi recenti al torace o all’addome, controllare se la

frequenza cardiaca è aumentata, se è presente sudorazione fredda. Se il malato

è confuso metterlo in posizione di sicurezza. Chiedere aiuto.

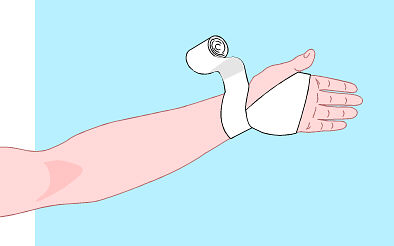

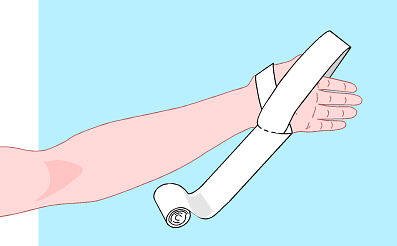

In caso di emorragia esterna venosa comprimere la

ferita con garze sterili o stoffa pulita di colore chiaro per vedere facilmente

se l’emorragia non cessa, fasciare senza interrompere la circolazione e

mantenere l’arto ferito più alto per ridurre l’afflusso di sangue.

Torna all’indice

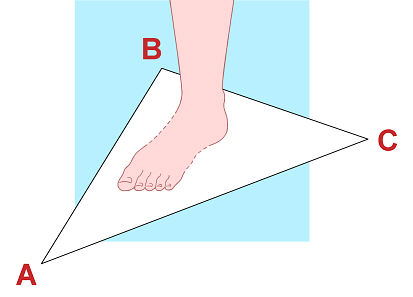

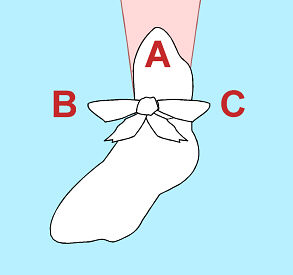

I

punti di compressione

a distanza

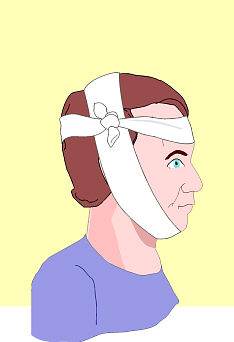

I punti di

compressione a distanza hanno lo scopo di controllare le gravi emorragie e non

sono localizzati sul punto della ferita stessa ma tra questa ed il cuore.

La compressione deve essere fatta in un punto al disotto

del quale si trovi un osso come base di appoggio.

Solo così è

possibile tentare di interrompere e quindi di bloccare almeno temporaneamente

il flusso di sangue pompato dal cuore verso la zona lesa.

Nelle manovre di compressione

per quanto riguarda collo ed arto superiore, la posizione dell'infortunato deve

essere seduta o semisdraiata perché il sangue arterioso arriva dal cuore ed è

diretto quindi verso l'alto.

Negli altri casi è

bene che il ferito stia supino.

EMORRAGIE DA CAVITA' NATURALI

EMORRAGIE DA CAVITA' NATURALI

USO DEL LACCIO EMOSTATICO

USO DEL LACCIO EMOSTATICO

Torna all’indice

Emorragie

da cavità naturali

APPARATO GENITALE FEMMINILE

APPARATO GENITALE FEMMINILE

BOCCA

BOCCA

INTESTINO

INTESTINO

NASO

NASO

ORECCHIO

ORECCHIO

VIE URINARIE

VIE URINARIE

Torna all’indice

Dall'apparato genitale

femminile

Il sangue che esce

dall'apparato genitale femminile fuori dal periodo mestruale si chiama metrorragia.

Il primo soccorso:

Mettere la paziente

sdraiata e con gli arti inferiori sollevati, anche il trasporto va fatto in

questa posizione.

Torna all’indice

Dalla bocca

Se si tratta di lesioni del cavo

orale (emoftoe) il sangue è misto a saliva.

Per questo tipo

di lesioni occorre :

tenere ghiaccio in bocca, esercitare compressione manuale

con tampone di garza sterile;

nei casi gravi effettuare il trasporto del malato in

Posizione Laterale di Sicurezza.

Se si tratta di sangue proveniente dall'apparato

respiratorio (emottisi) il sangue è roseo e schiumoso perché misto ad aria.

Se si tratta di sangue proveniente dall'apparato

respiratorio (emottisi) il sangue è roseo e schiumoso perché misto ad aria.

Non ci sono conati

di vomito ma sovente è un accesso di tosse che apre il quadro

emorragico.

Le cause possono

essere patologiche (tbc polmonare, ascesso polmonare)

traumatiche (frattura costale, corpi estranei nei bronchi, contusioni

toraciche) ma il primo soccorso è sempre lo stesso:

tranquillizzare il paziente,

NON farlo parlare,

liberarlo da indumenti particolarmente costrittivi,

tenere il soggetto in posizione semiseduta o, se c'è stato

trauma, far decombere il paziente sul lato colpito in attesa del trasporto in

ospedale.

Se si tratta di sangue proveniente dall'apparato

digerente (ematemesi) il sangue è di colore scuro se ha subito un processo di

digestione (affezioni g. duodenali), è di colore rosso vivo se è dovuto a

rottura di una varice esofagea.

Se si tratta di sangue proveniente dall'apparato

digerente (ematemesi) il sangue è di colore scuro se ha subito un processo di

digestione (affezioni g. duodenali), è di colore rosso vivo se è dovuto a

rottura di una varice esofagea.

Possono essere

presenti i primi segni di shock.

Il primo soccorso:

in attesa del trasporto si opera mantenendo il paziente

immobile e semisdraiato, evitando la somministrazione di cibi di conforto o

bevande e, se possibile, con una borsa di ghiaccio sull'epigastrio.

Torna all’indice

Dall'intestino

Se il sangue che esce dal retto (emorragia rettale) è di colore rosso naturale,

può essere provocato da condizioni patologiche locali come polipo, tumore,

ulcerazioni (ragadi), emorroidi;

Se il sangue che esce dal retto (emorragia rettale) è di colore rosso naturale,

può essere provocato da condizioni patologiche locali come polipo, tumore,

ulcerazioni (ragadi), emorroidi;

Se il sangue che esce dal retto è di colore rosso scuro o nero del tutto,

di odore tipico, si tratta di emorragia (melena) che proviene da lontano (es.

ulcera gastroduodenale) ed avvenuta parecchio tempo prima.

Se il sangue che esce dal retto è di colore rosso scuro o nero del tutto,

di odore tipico, si tratta di emorragia (melena) che proviene da lontano (es.

ulcera gastroduodenale) ed avvenuta parecchio tempo prima.

Il malato deve essere tenuto sdraiato a gambe sollevate ed immobile in

attesa del trasporto in ospedale.

Torna all’indice

Dal naso

Se si tratta di epistassi comuni di origine patologica si comprime la

narice che sanguina, si praticano impacchi freddi sulla fronte e sulla nuca

mantenendo la testa inclinata in avanti;

Se si tratta di epistassi comuni di origine patologica si comprime la

narice che sanguina, si praticano impacchi freddi sulla fronte e sulla nuca

mantenendo la testa inclinata in avanti;

Non introdurre cotone emostatico nel naso,

Non introdurre cotone emostatico nel naso,

Evitare di soffiarsi il naso per 24 ore,

Evitare di soffiarsi il naso per 24 ore,

Se il paziente ha subito un trauma cranico, l'epistassi può essere l'espressione di una

frattura della base cranica; in questo caso non si deve procedere ad alcuna

manovra di compressione sulle narici.

Se il paziente ha subito un trauma cranico, l'epistassi può essere l'espressione di una

frattura della base cranica; in questo caso non si deve procedere ad alcuna

manovra di compressione sulle narici.

Torna all’indice

Dall'orecchio

Se si tratta di un'otorragia causata da un trauma locale, occorre portare

senza urgenza ma con sollecitudine il paziente dal medico per accertamento e

cura;

Se si tratta di un'otorragia causata da un trauma locale, occorre portare

senza urgenza ma con sollecitudine il paziente dal medico per accertamento e

cura;

Se si tratta di un'otorragia secondaria ad un trauma cranico, la situazione

è di estrema gravità.

Se si tratta di un'otorragia secondaria ad un trauma cranico, la situazione

è di estrema gravità.

In questo secondo

caso occorre:

NON cercare di tamponare,

lasciare che il sangue esca liberamente,

praticare impacchi freddi sul cranio,

far assumere all'infortunato la posizione di

sicurezza se il trasporto immediato non

è possibile.

Torna all’indice

Dalle vie urinarie

Il sangue dalle vie

urinarie (ematuria) può derivare da cause patologiche (renali, vescicali) o

traumatiche (renale, vescicale o anche delle ossa del bacino con sfondamento

vescicale).

Se si tratta di forma imponente: il paziente va mantenuto sdraiato con

arti inferiori sollevati (pericolo di shock) e con le particolari precauzioni che si adottano tutte le

volte che si sospetta la coesistenza anche di un trauma vertebrale.

Se si tratta di forma imponente: il paziente va mantenuto sdraiato con

arti inferiori sollevati (pericolo di shock) e con le particolari precauzioni che si adottano tutte le

volte che si sospetta la coesistenza anche di un trauma vertebrale.

Torna all’indice

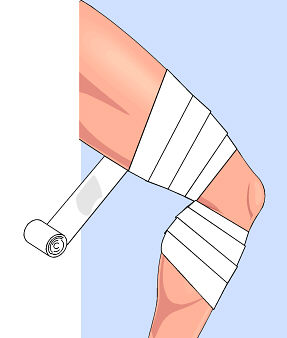

Uso

del laccio emostatico

In tutti i casi di

ferita agli arti è possibile adoperare il laccio emostatico ma occorre sempre

tener presente che il suo uso è molto rischioso perché viene a privare tutti i

tessuti a valle di ogni apporto di ossigeno.

Materiale

Normalmente si usa un tubo di gomma o di altro materiale

elastico; si possono usare anche ampie strisce di stoffa o cinture di cuoio;

sono da bandire i materiali rigidi: spago, nylon, fili di ferro ecc.

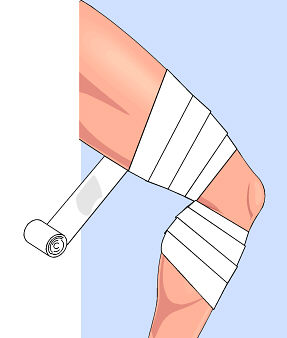

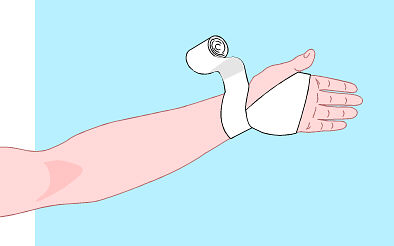

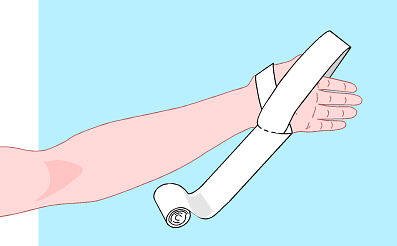

Come si applica

A cappio, ad ansa.

Indicazione

Si applica solo

in uno dei seguenti casi:

amputazione o semiamputazione di un arto;

amputazione o semiamputazione di un arto;

emorragia inarrestabile in caso di insuccesso della compressione manuale

dell'ascella o del braccio, dell' inguine o della coscia;

emorragia inarrestabile in caso di insuccesso della compressione manuale

dell'ascella o del braccio, dell' inguine o della coscia;

schiacciamento di un arto (in questo caso occorre mettere un laccio prima

di togliere il peso che gravando sull'arto aveva l'effetto di bloccare anche

un'eventuale emorragia);

schiacciamento di un arto (in questo caso occorre mettere un laccio prima

di togliere il peso che gravando sull'arto aveva l'effetto di bloccare anche

un'eventuale emorragia);

fratture esposte sulle quali è poco prudente esercitare manovre di

compressione;

fratture esposte sulle quali è poco prudente esercitare manovre di

compressione;

quando i feriti sono molti ed i primi soccorritori sono in pochi.

quando i feriti sono molti ed i primi soccorritori sono in pochi.

Dove si applica

Al braccio ed alla coscia.

Non serve applicarlo all'avambraccio ed alla gamba dove i

grossi vasi passano fra due ossa e quindi stringerli con un laccio può essere

solo dannoso.

Regola generale:

segnare sempre

l'ora in cui il laccio viene applicato perché la sua permanenza troppo

prolungata può essere dannosissima. Non tenere la fasciatura stretta per più di

45 minuti. Superato tale tempo allentare la fasciatura per alcuni minuti (2)

tamponando la ferita. Ripetere quindi la fasciatura.

Non bloccare la

fasciatura con nodi ma usare un bastoncino che permetta di stringerla

progressivamente.

Alla sua rimozione deve sempre

assistere un medico.

Torna all’indice

LESIONI

DA FOLGORAZIONE

In Italia il numero

degli incidenti mortali dovuti alla corrente elettrica, comprendendovi anche quelli che si verificano entro le

pareti domestiche, è molto elevato: qualche centinaio

all'anno.

Questo numero

non è inferiore a quello delle grandi catastrofi nazionali e per di più si

ripete ogni anno.

Effetti lesivi delle scariche

elettriche sul corpo umano

Scariche elettriche

sia naturali (fulmini) che artificiali

(elettricità ad uso industriale o domestico)

possono indurre effetti lesivi sul corpo umano (elettrocuzione).

A secondo che la

scarica sia naturale o artificiale si parla di fulminazione o folgorazione.

Il primo incidente

di elettrocuzione

fatale per l'uomo avvenne nel 1879 e fu provocato da una scarica di corrente alternata di 250 volt.

Attualmente gli

incidenti di questo tipo rappresentano circa il 4 % degli infortuni mortali sul

lavoro.

Non intervenire se la persona è ancora a contato o in

vicinanza di una sorgente elettrica ad alto voltaggio (mantenere una distanza

di almeno 3 metri).

Interrompere il contatto elettrico con materiale isolante e

isolarsi dal terreno con un pezzo di legno, per maggiore sicurezza.

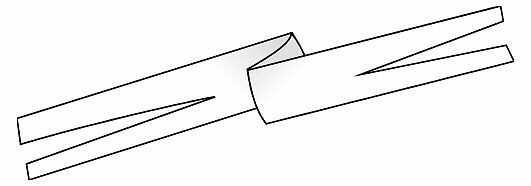

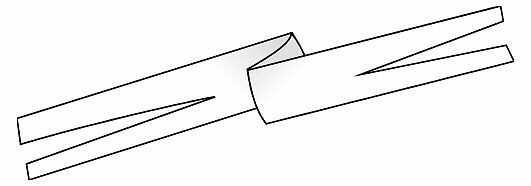

O CESOIA CON

MANICO ISOLANTE

MEDICAZIONI

STERILI SULLE USTIONI

Torna all’indice

INFARTO

DEL MIOCARDIO

Nessuno potrà mai pretendere

che il primo soccorritore sia in grado di fare una diagnosi di infarto del

miocardio, ma può accadere che ci si trovi improvvisamente di fronte ad un

soggetto che presenta, durante l'attività lavorativa o anche al di fuori di

questa, un dolore che dal centro del torace si irradia verso le zone vicine con

le caratteristiche del dolore anginoso.

Generalmente il

soggetto stesso sa già di cosa si tratta e con la sua descrizione concorre a mettere

il soccorritore sulla buona strada.

Per fortuna nella

maggior parte dei casi il dolore toracico non è dovuto all'infarto ma ad altre

cause e tutte meno gravi e/o che non rientrano nei casi di emergenza; tuttavia

è bene tener presente la causa e la sintomatologia dell'infarto perché in

questo caso l'unica speranza di salvezza è riposta nella sollecitudine con la

quale l'infortunato viene adeguatamente soccorso.

Infarto miocardiaco

Causa:

I sintomi del dolore cardiaco - riferito come opprimente e

costrittivo - si rendono manifesti quando non vi è un sufficiente apporto di

sangue e di ossigeno al cuore.

L'insufficiente

irrorazione del muscolo cardiaco può causare:

angina pectoris per spasmo transitorio di una delle arterie coronariche

caratterizzato da dolore temporaneo seguito da completa remissione;

angina pectoris per spasmo transitorio di una delle arterie coronariche

caratterizzato da dolore temporaneo seguito da completa remissione;

infarto del miocardio per occlusione di un vaso coronarico e conseguente

necrosi di una parte della muscolatura cardiaca.

infarto del miocardio per occlusione di un vaso coronarico e conseguente

necrosi di una parte della muscolatura cardiaca.

Segni di possibile infarto del miocardio:

Dolore che dura da qualche minuto, descritto

come costrittivo ed opprimente, riferito al centro del torace, irradiato

alla parte superiore dell'addome, ad una spalla, ad un braccio

(generalmente il sinistro) , al collo o alla mandibola.

|

|

Respiro affannoso che tende a migliorare col

riposo a sedere e che si aggrava nel movimento o nella posizione sdraiata;

|

|

ansia con sensazione di morte imminente;

|

|

sudorazione

profusa; sudorazione

profusa;

pallore

o colorito cianotico del volto e delle mucose visibili; pallore

o colorito cianotico del volto e delle mucose visibili;

nausea o vomito;

|

|

Norme di comportamento

del primo soccorritore

Non somministrare sostanze alcoliche.

Non somministrare sostanze alcoliche.

Non posizionare gli arti inferiori in alto.

Non posizionare gli arti inferiori in alto.

Non somministrare cibo.

Non somministrare cibo.

Se cosciente chiedere se assume farmaci antianginosi.

Se cosciente chiedere se assume farmaci antianginosi.

Metterlo in posizione semiseduta per favorire la respirazione.

Metterlo in posizione semiseduta per favorire la respirazione.

Mantenerlo coperto per evitare raffreddamenti.

Mantenerlo coperto per evitare raffreddamenti.

Cercare di rassicurarlo.

Cercare di rassicurarlo.

Se il dolore dura già da oltre due minuti e le circostanze presenti fanno

pensare ad un infarto, è preferibile NON attendere aiuto ma provvedere al trasporto del

paziente verso un'unità coronarica.

Se il dolore dura già da oltre due minuti e le circostanze presenti fanno

pensare ad un infarto, è preferibile NON attendere aiuto ma provvedere al trasporto del

paziente verso un'unità coronarica.

Occorre evitare soluzioni intermedie perché la sorte dell'infartuato è

affidata esclusivamente alla rapidità con la quale si può provvedere ad un

adeguato soccorso definitivo che solo un'unità coronarica può assicurare.

Occorre evitare soluzioni intermedie perché la sorte dell'infartuato è

affidata esclusivamente alla rapidità con la quale si può provvedere ad un

adeguato soccorso definitivo che solo un'unità coronarica può assicurare.

Se nel frattempo il respiro dovesse cessare ed il primo soccorritore ne

conosce la tecnica è indicato il massaggio cardiaco (vedi grafico).

Se nel frattempo il respiro dovesse cessare ed il primo soccorritore ne

conosce la tecnica è indicato il massaggio cardiaco (vedi grafico).

Chiedere subito aiuto per

trasporto RAPIDO

ad un CENTRO DI

RIANIMAZIONE

Se il respiro

cessa

ed è presente un esperto:

MASSAGGIO CARDIACO

Torna all’indice

LESIONI

DELL'OCCHIO

Le

lesioni dell'occhio che possono interessare il primo soccorritore sono:

corpi estranei liberi nell'occhio,

corpi estranei liberi nell'occhio,

oggetti penetrati nell'occhio,

oggetti penetrati nell'occhio,

lesioni da caustici,

lesioni da caustici,

tagli e contusioni

tagli e contusioni

Le cose da non farsi

NON consentire che il paziente si strofini gli occhi,

NON consentire che il paziente si strofini gli occhi,

NON tentare di rimuovere lenti a contatto o altro corpo estraneo visibile ma

fisso.

NON tentare di rimuovere lenti a contatto o altro corpo estraneo visibile ma

fisso.

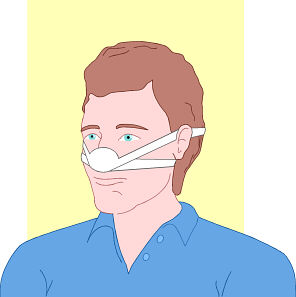

Per lesioni da liquido

caustico

lavare l'occhio con acqua abbondante per almeno dieci minuti,

lavare l'occhio con acqua abbondante per almeno dieci minuti,

cercare di NON contaminare l'occhio eventualmente illeso,

cercare di NON contaminare l'occhio eventualmente illeso,

NON tentare di asportare eventuali lenti a contatto,

NON tentare di asportare eventuali lenti a contatto,

NON permettere che la persona si strofini l'occhio,

NON permettere che la persona si strofini l'occhio,

NON tentare di lavare l'occhio con sostanze

neutralizzanti.

NON tentare di lavare l'occhio con sostanze

neutralizzanti.

Corpi

estranei nell'occhio

Se si tratta di un corpo libero o invisibile

Segni di corpo

estraneo negli occhi: dolore bruciante, arrossamento della congiuntiva,

lacrimazione e fotofobia (ipersensibilità alla luce).

la sola lacrimazione può di per se stessa rimuovere un piccolo corpo

estraneo mobile.

la sola lacrimazione può di per se stessa rimuovere un piccolo corpo

estraneo mobile.

Può essere utile anche un lavaggio fatto con acqua tiepida tenendo il

capo inclinato in modo da fare scorrere l’acqua da un lato.

Può essere utile anche un lavaggio fatto con acqua tiepida tenendo il

capo inclinato in modo da fare scorrere l’acqua da un lato.

Cercare il corpo estraneo sotto la palpebra inferiore, sugli angoli delle

palpebre e sotto la palpebra inferiore: in questo caso si invita il paziente a

guardare verso il basso e si ribalta in alto la palpebra usando un bastoncino

come appoggio; si può tentare di rimuovere il corpo estraneo con la punta di un

fazzoletto pulito: non utilizzare garze o altro materiale che possa perdere

filamenti.

Cercare il corpo estraneo sotto la palpebra inferiore, sugli angoli delle

palpebre e sotto la palpebra inferiore: in questo caso si invita il paziente a

guardare verso il basso e si ribalta in alto la palpebra usando un bastoncino

come appoggio; si può tentare di rimuovere il corpo estraneo con la punta di un

fazzoletto pulito: non utilizzare garze o altro materiale che possa perdere

filamenti.

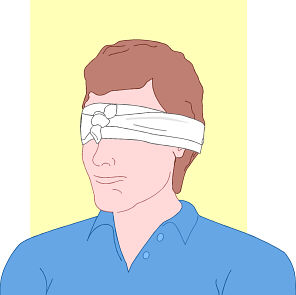

Se col lavaggio non si riesce nell'intento occorre coprire entrambi gli

occhi con compresse di garza sterile o con panno pulito e portare il paziente

in ambulatorio medico.

Se col lavaggio non si riesce nell'intento occorre coprire entrambi gli

occhi con compresse di garza sterile o con panno pulito e portare il paziente

in ambulatorio medico.

Se col lavaggio si riesce ad asportare il corpo mobile e l'irritazione

continua, occorre ugualmente ricorrere alle cure di un medico perché può

essersi verificato un graffio sulla cornea, evenienza frequente ma non grave

quando è superficiale.

Se col lavaggio si riesce ad asportare il corpo mobile e l'irritazione

continua, occorre ugualmente ricorrere alle cure di un medico perché può

essersi verificato un graffio sulla cornea, evenienza frequente ma non grave

quando è superficiale.

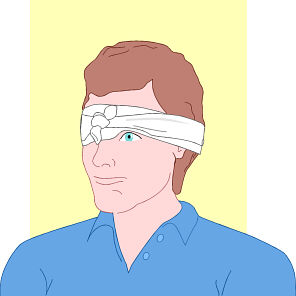

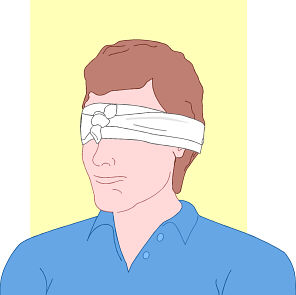

Ferite con o

senza ritenzione

di corpo

estraneo

Se si tratta di

un oggetto penetrante nell'occhio:

NON bisogna tentare di estrarre un oggetto penetrante,

NON bisogna tentare di estrarre un oggetto penetrante,

NON va consentito che lo stesso paziente si strofini l'occhio

o soltanto lo comprima,

NON va consentito che lo stesso paziente si strofini l'occhio

o soltanto lo comprima,

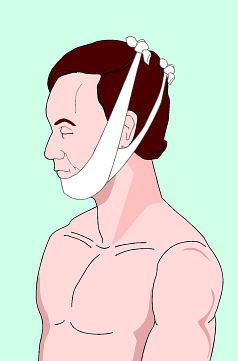

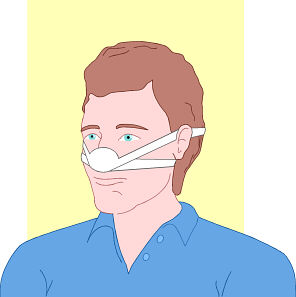

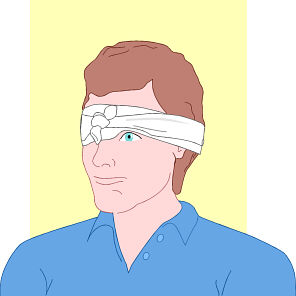

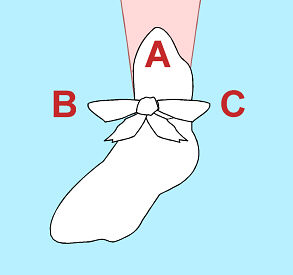

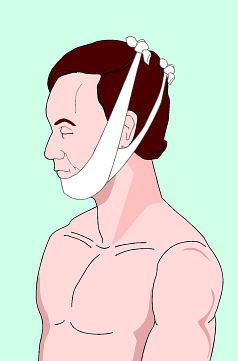

occorre tutelare l'occhio come descritto nella figura e portare subito il

paziente al Pronto Soccorso.

occorre tutelare l'occhio come descritto nella figura e portare subito il

paziente al Pronto Soccorso.

Torna

all’indice

CONVULSIONI

Si intende per convulsione

una sintomatologia caratterizzata da contrazioni toniche o/e cloniche del

sistema muscolare di tutto il corpo.

Al primo soccorritore possono interessare le crisi

epilettiche e quelle isteriche.

Crisi

epilettiche:

Le crisi epilettiche si

dividono come segue:

Grande male: Inizia con perdita improvvisa della coscienza,

caduta a terra senza che intervenga alcuna istintiva difesa, spasmo tonico dei

muscoli cui seguono contrazioni tonico - cloniche senza ritmo preciso, apnea

con cianosi, salivazione abbondante che si palesa come bava alla bocca,

morsicatura della lingua, sudorazione, possibile perdita di urina e feci.

Grande male: Inizia con perdita improvvisa della coscienza,

caduta a terra senza che intervenga alcuna istintiva difesa, spasmo tonico dei

muscoli cui seguono contrazioni tonico - cloniche senza ritmo preciso, apnea

con cianosi, salivazione abbondante che si palesa come bava alla bocca,

morsicatura della lingua, sudorazione, possibile perdita di urina e feci.

Dopo breve periodo le contrazioni si esauriscono, il respiro si fa

profondo, segue un breve periodo di sopore ed il paziente reintegra

gradualmente lo stato di coscienza con un certo grado di confusione mentale.

Dopo breve periodo le contrazioni si esauriscono, il respiro si fa

profondo, segue un breve periodo di sopore ed il paziente reintegra

gradualmente lo stato di coscienza con un certo grado di confusione mentale.

Piccolo male: Colpisce prevalentemente i bambini ma può intervenire

anche in persone di una certa età.

Piccolo male: Colpisce prevalentemente i bambini ma può intervenire

anche in persone di una certa età.

E' caratterizzato da una temporanea perdita della coscienza (assenza ).

E' caratterizzato da una temporanea perdita della coscienza (assenza ).

Epilessia parziale o focale: Si tratta di convulsioni che insorgono per foci

epilettici a sede corticale e dipendono quindi dalla localizzazione, dalla

natura e dalla estensione della lesione cerebrale.

Epilessia parziale o focale: Si tratta di convulsioni che insorgono per foci

epilettici a sede corticale e dipendono quindi dalla localizzazione, dalla

natura e dalla estensione della lesione cerebrale.

Durante la crisi convulsiva il primo soccorritore:

NON dovrà cercare di

contenere ad ogni costo le contrazioni muscolari; si limiterà a mantenere il

soggetto sdraiato sopra un tappeto, una stuoia o un materasso onde evitare che

si ferisca; a disporre fra i denti un pezzo di stoffa arrotolata, affinché non

si morda la lingua; ad assisterlo psicologicamente nella fase del risveglio.

Crisi

isteriche

Generalmente la crisi

isterica viene preceduta da momenti di

depressione, malumore, tristezza, dolori variamente localizzati e magari anche

allucinazioni; esse vengono "recitate", sempre in presenza di persone

e magari con una fase convulsiva caratterizzata da torsioni ed atteggiamenti

drammatici che esprimono pena.

La coscienza non è

mai persa del tutto e se il paziente cade a terra, attua movimenti istintivi di

protezione.

Il soccorritore può

usare modi bruschi nel trattenere il soggetto ma deve allontanare gli astanti

che compatiscono e "fanno pubblico ascolto"

Torna all’indice

SOFFOCAMENTO

"ab ingestis"

Cause:

Un episodio di

soffocamento a causa di sostanze solide (cibo o protesi dentaria) semiliquide

(mucosità, sangue ecc.) o liquide (bevande, o acqua da annegamento), penetrate

nelle vie aeree può mettere acutamente in pericolo la vita. Se l’impossibilità

completa alla respirazione dura per più di 4 minuti può essere mortale.

Naturalmente

l'occlusione delle vie aeree può accadere per altre evenienze sempre possibili

in incidenti traumatici o per la presenza nel cavo orale di dentiere o per

altri corpi estranei provenienti dall'esterno.

Le persone

maggiormente esposte ad accidenti spontanei sono i bambini e le persone

anziane.

Le situazioni di

maggior rischio sono il mangiare con frettolosa avidità, la sonnolenza, gli

stati di grave affaticamento o di esaurimento, l'uso di psicofarmaci specie se

adoperati a dosaggi elevati e per lunghi periodi.

Una brusca compressione sulla regione epigastrica

provoca, per innalzamento del diaframma, una fuori uscita di aria attraverso la

trachea e la glottide

Trattamento

La respirazione artificiale NON è indicata.

Tuttavia eccezionalmente, nei rari casi in cui la

respirazione bocca a bocca riesce a spingere un corpo estraneo, fermato in

trachea, più in basso fino a fargli imboccare uno dei due bronchi, è possibile

che almeno l'altro polmone riprenda a respirare.

L'unica manovra incruenta che si può praticare senza ricorrere ad interventi strumentali

è quella

di Heimlich.

Questa si basa sulla premessa che, nella maggior parte dei

casi di soffocamento ostruttivo, il soggetto venga colpito in piena fase

inspiratoria (altrimenti il bolo non verrebbe risucchiato verso la trachea) e

quindi con i polmoni ripieni o quasi ripieni di aria.

Provocando l'espulsione forzata e brusca di questa massa